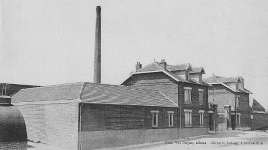

Vue

Est-Ouest du village en 1925. On voit en arrière-plan la cheminée

de l'usine. Vue

Est-Ouest du village en 1925. On voit en arrière-plan la cheminée

de l'usine.

|

Le nouveau village a été

quasiment reconstruit selon le même plan. C'est la brique rouge qui

lui a donné un nouveau visage. Pourquoi ? Les forêts sont

rares et n'étaient pas exploitables dans la région. Le bois

ne fut donc pas privilégié. La pierre de taille calcaire

était trop coûteuse. Le torchis, cet enduit naturel et traditionnel

que nous avons décrit dans une autre partie, ne fut pas non plus

employé. Il était facile à produire sur place mais

réclamait une main d'oeuvre spécialisé.

|

La mairie et la place

de la mairie.

|

La brique rouge était quand

même fréquente avant la guerre. Mais son usage était

limité par exemple aux bâtiments collectifs ou récents.

Au cours de la reconstruction, elle a été massivement utilisée.

Elle ne fut pas uniquement choisie par défaut. Elle avait aussi

ses propres avantages.

|

Au fond, la nouvelle

église, sur la droite, le bureau de poste.

|

Tout d'abord, un ouvrier pouvait vite

apprendre à construire un mur en brique. Enfin et surtout, l'argile

nécessaire à sa fabrication est présente naturellement

dans le sol. Cela permettait de produire les briques sur place et limitait

donc les coûts. Elles étaient fabriquées dans des briqueteries

(on en comptait 55 dans la Somme) ou en meules. C'est-à-dire des

fours provisoires qui produisaient des briques de moins bonne qualité.

|

Rue de Villers, à

gauche l'un des bâtiments des écoles. Les écoles sont

en arrière de la mairie.

|

Le même changement se produisit

pour les toitures. Les pannes, des petites tuiles en formes de S écrasé,

furent abandonnées. Elles furent remplacées par les tuiles

mécaniques rectangulaires et plus orangées. L'ardoise était

trop chère et les tuiles se fabriquaient comme les briques. Elles

offraient les mêmes avantages.

|

La nouvelle église

: ardoise, brique et béton.

|

Aujourd'hui, il est facile pour un

étranger ou pour quelqu'un qui ne connaît pas le passé

de la région de souligner la monotonie ou l'absence de charme de

certains villages de la Somme par rapport à ceux d'autres régions.

C'est tout simplement une des marques laissées par la guerre. La

brique a tout de même permis d'éviter un recours excessif

au béton et au ciment.

|

L'usine reconstruite

en 1921 et sa cheminée. A gauche, on peut voir l'arrière

de l'église provisoire.

|

De nouvelles réglementations

supposées améliorer l'hygiène et la santé furent

aussi décidées. Les conséquences de l'une d'elles

se voient dans les constructions de l'époque : les plafonds devaient

être à 2,50 m et les fenêtres devaient mesurer 1,50

m pour une meilleure aération. Des maisons difficiles à chauffer

l'hiver... Par conséquence, les nouvelles maisons n'avaient plus

l'aspect ramassé qu'avait celles d'avant la guerre. A ce propos,

au Hamel, beaucoup de bâtiments ont le même style. On peut

le voir en observant les plus grands bâtiments datant des années

20. Notamment les pignons et les toits. Elles ont très certainement

eu le même architecte.

|

L'intérieur de

la nouvelle usine : les ouvriers, les métiers à tisser avec

leur système de poulies et de courroies.

|

Cette période fut aussi l'occasion

d'introduire certaines améliorations au Hamel comme ailleurs. La

nouvelle école dispose d'un grand préau, de toilettes et

de lavabos. On travailla aussi à l'installation d'un réseau

d'eau potable. Des bornes fontaines furent installées dans les rues

puis, à la fin des années 30, chaque habitation fut reliée

à ce réseau. De même pour l'électricité.

Pour les habitants les plus modestes, l'installation d'une salle de bain,

de toilettes à l'intérieur ou d'autres améliorations

restaient encore beaucoup trop chère.

|